| 导读: 孔子离开鲁国的时候,已经五十五岁了(公元前497年,周敬王23年,鲁定公13年)。他不能往东走,因为东边正是齐国,刚用美人计把孔子轰走。他往西到卫国去,因为卫国的大夫蘧伯玉是孔子的好朋友,而且卫国的宠臣弥子瑕和子路是联襟。孔子到了卫国,住在弥子瑕家里。卫灵公[卫献公的孙子]给他的俸禄跟鲁... |

孔子离开鲁国的时候,已经五十五岁了(公元前497年,周敬王23年,鲁定公13年)。他不能往东走,因为东边正是齐国,刚用美人计把孔子轰走。他往西到卫国去,因为卫国的大夫蘧伯玉是孔子的好朋友,而且卫国的宠臣弥子瑕和子路是联襟。孔子到了卫国,住在弥子瑕家里。卫灵公[卫献公的孙子]给他的俸禄跟鲁国给他一样。可是有人在卫灵公面前说,孔子不是卫国人,带着这许多门生到这儿来,是替鲁国做事的。卫灵公就派了一个心腹跟着孔子进进出出,监视着他的行动。

孔子在卫国不能够发挥自己的才能,打算上陈国去。他也不跟人家告辞,就带着门生走了。他们路过一个叫匡的地方,那边的人把他当做阳虎,就把孔子和他的门生包围起来。因为阳虎早先压迫过匡人,匡人都恨他。可巧孔子的相貌有点像阳虎,匡人就趁着他不得意的时候打算报仇。子路想要跟匡人打一打。孔子拦住他,说:“我和匡人没冤没仇,他们为什么把我围起来呐?这一定是个误会。”他坐下来弹琴,让人家知道他是个心气沉静的文人,不是阳虎。恰好卫灵公派人来请孔子回去,匡人才知道是他们自己弄错了,直向孔子赔不是。孔子白白地受了五天罪。

孔子又回到卫国。这回给卫灵公的夫人南子知道了。她想利用孔子,屡次打发人去请他。孔子推辞不了,只好去拜见南子。子路可在外头撅着嘴、气哼哼地等着。一见孔子出来,就挺生气地怪孔子不应当跟这种女人见面。他还疑心老师也许改变了主意,急得老人家冲着天直起誓,说:“我要是有不合情理的地方,老天爷罚我,老天爷罚我!”

自从孔子见了南子之后,卫灵公就待孔子特别好。卫灵公出去的时候,叫南子一块儿坐在车里,还叫孔子陪着。卫灵公带着美女和孔子得意洋洋地在街上路过,觉得挺体面。可有一样,卫国的老百姓见了,一个个都觉得恶心得要吐。

孔子离开卫国,上曹国去。曹国也不能安身,就跑到宋国去。到了宋国地界,在一棵大树底下,和几个门生研究学问。宋国有个挺得宠的臣下,怕国君重用孔 子,对他不利,就想办法要把他轰出去。宋国人倒挺能够顾全面子,先给孔子一个警告:他们把那棵大树砍倒了。孔子没法,只好离开宋国,上郑国去。

他到了那边,跟他的一些门生失散了,自己没有事,垂头丧气地在东门口站着。他的门生子贡沿路找他老师。有人告诉他说:“东门口站着一个老头儿。他的脖子像皋陶,肩膀像子产,腰以下比大禹短三寸,丧荡得好像一只无家可归的野狗,不知道是不是你老师。”子贡到了东门口一瞧,果然是他老师。他就把刚才那个郑国人所说的话,一五一十地告诉了孔子。孔子听了反倒笑着说:“皋陶、子产、大禹我都不像。要说一只无家可归的野狗,这倒挺像,挺对!”

后来孔子到了陈国,就在一位同情他 的大官家里住了三年。这时候,晋国和楚国争夺陈国,紧接着吴国又来攻打。孔子就打算还是回到卫国去。他们到了蒲城[在河南省长垣县]以后,可巧蒲城打起仗 来了。兵荒马乱地把孔子夹在当中,急得他进退两难。幸亏蒲城有个勇士叫公良孺,他也是孔子的门生,带着五辆车马,来保护老师。可是蒲城的贵族提 出一个条件。他们说:“我们跟卫国有怨仇,您答应我们不上卫国去,我们就让您出去。”孔子答应了。他们还怕他说了不算,非要孔子起誓立约不可。孔子就跟他 们冲着天起了誓。公良孺这才保护着孔子和他门生们逃出来了。孔子一逃出蒲城,马上就上路往卫国去。子贡问孔子,说:“老师不是刚立了约不上卫国去吗?您怎 么不遵守盟约呐?”孔子说:“强迫着立的约不算数。这种约就是不遵守,老天爷也不管。”

孔子到了卫国,住在蘧伯玉家里。卫灵公正在发狠心想把卫国弄得强大点儿,一听说孔子又回来了,挺高兴地欢迎着他。他抱着一肚子的希望向孔子讨教操练兵马和打仗的计策。孔子对他说:“我就懂得关于礼节和道德这些事,没学过打仗。”卫灵公一听这话,心里就凉了。孔子又离开卫国。接着卫灵公的儿子,太子蒯瞶[kuai三声kui四声]为了反对他母亲南子,给卫灵公轰了出去。卫灵公一死,蒯瞶的儿子当了国君,就是卫出公。他不让他父亲回国。蒯瞶借了晋国的兵马来夺君位。孔子听到儿子跟父亲争地盘,非常讨厌。他越走越往南去了。他到了陈国,又想到蔡国去。

楚昭王听说孔子在陈国和蔡国一带呆着,就打发大去请他。这时候,陈国和蔡国正恨着楚国,一见楚国派人来请孔子,就把孔子当作敌人。两国的大夫发兵把 孔子围住。好在孔子的门生当中有好些人是能打仗的。他们拿少数人抵抗着多数人,保护着孔子。孔子给人家围在里头,三天没吃的。他就饿着肚子弹弹琴,解解闷 气。有时候还给门生讲书。可是有几个人已经饿得病倒了。子路发了脾气。他问孔子:“君子也有倒霉的时候吗?”孔子说:“君子、小人都会碰到困难,可是君子碰到困难不变节,小人碰到困难就乱来了。”

孔子一面和学生们谈论,一面派子贡到楚国去接头。到了第四天,楚国的兵马到了,总算把孔子他们接到楚国去。楚昭王打算封给他一块土地。楚国的令尹子西反对这件事。他说:“大王千万可别小瞧了孔丘。他不像个当臣下的人。跟着他的那班人里头有文的、有武的,都是头等人才。要是他们有了地盘,慢慢地往大里发展,到那时候,大王想管他可就管不住了!”楚昭王一听,对待孔子的那一片热心,可就凉下去了。

孔子知道楚国也不用他,他决定还是回到卫国或者鲁国去。孔子在回到卫国去的路上,瞧见两个人正在耕地。他叫子路去问他们渡口在哪儿。子路问路的时 候,他们反问子路说:“坐在车上的是谁?你是谁?”子路告诉了他们。他们说:“现在的世道到处乱哄哄的,哪儿不都是一样?与其跑来跑去,找这个、投那个, 还不如像我们这样不去管它的好。”他们说了这话,就不再理子路,继续耕他们的地。子路回来把他们的话告诉给孔子。孔子想了一想,说:“正因为到处乱哄哄 的,我才跑来跑去呀!要是天下太平了,我何必到处跑呐?”

孔子回到卫国,已经六十三岁了。卫出公请他做大夫,他推辞了。鲁国的相国季孙肥[季孙斯的儿子,也叫季康子派人来请孔子和冉有回去。孔子就回到本 国,不打算再上各处去奔波了。他的门生当中,子路、子羔留在卫国做官,子贡、冉有在鲁国做官。打这儿起,孔子就一心一意地把精力搁在编书上头。他编了好几 本书,其中最主要的一本叫《春秋》,批判地记载从鲁隐公元年到鲁哀公14年:就是公元前722一481年的大事。这一段时期在中国历史上就叫“春秋时期”。

孔子的资料

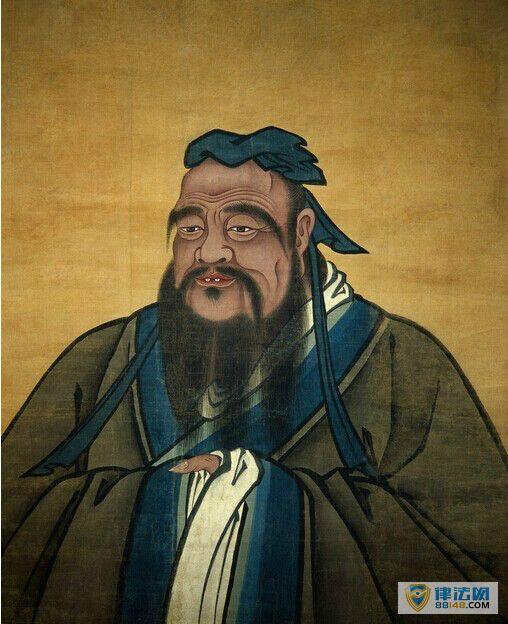

孔子(前551-前479)名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑昌平乡阙里(今山东曲阜东南)人,是中国历史上影响最大的思想家和教育家,儒家学派创始人。

孔子远祖为宋国贵族,殷王室后裔,因避乱而迁居鲁国。父叔梁纥,是当时的一名武士,以勇力著称,可能担任过鲁国陬邑的大夫。母颜氏,名征在。孔子的生年,《史记·孔子世家》记为鲁襄公二十二年(前551),孔子的生月生日,《史记》不载,《春秋·梁传》记为“十月庚子”,公历应为9月28日。

孔子三岁之时,父亲去世,家道中落,年轻时做过为人相礼、料理丧事的工作,也做过替人管理仓库的“委吏”、看管牧场的“乘田”等他后来回忆说:“吾少也贱,胡能多鄙事。“(《论语·子罕》)青少年时代的家境不幸及生活的艰辛,使孔子早早地认识了人生。

孔子自叙“十五而志于学”,自十五岁起开始明确了自己学习的目的和方向,有系统地从事礼、乐、射、御、书、数“六艺”的学习。他学无常师,据说曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄,好学而不厌,乡人都赞其“博学”。“三十而立”,自三十岁开始独立地参加社会政治生活,并且创办了私学,收徒讲学,颜渊、子路、冉伯牛、子贡、冉有等就是孔子较早的一批弟子,成为中国历史上第一个大规模招收学生的教育家。私学的创设,打破了西周以来“学在官府”的传统,促进了当时学术文化的下移,有利于文化的传播和教育的发展。

五十岁以后,孔子踏上了从政的道路。他曾在鲁国担任过中都宰、司空(主管工程建筑)、司寇(主管司法刑狱)、相事(以相礼资格参加当时的国君会议)等。五十五岁时,因与当政者季桓子的政见不合,孔子弃官出走,带着其弟子风尘仆仆地奔走于卫、陈、曹、宋、郑、蔡诸国之间,在诸侯面前游说,宣传他的政治主张,可结果是处处碰壁,颠沛而不得其志。

十四年周游列国的漂泊生涯之后,孔子重回鲁国,鲁哀公和季康子常以政事相询,但终不起用。晚年从事教育活动之外,潜心于夏、商、周三代文化典籍的整理工作。七十三岁时,孔子因病逝世,葬于鲁城北泗水之上。

孔子去世后,儒家学派在孔门弟子的传播下迅速发展,孔子的地位也日益升高。从汉初开始,孔子就被尊为“为汉制法”的“素王”,即有王之道而无王之爵者。汉高祖刘邦去世的前一年(前196),路经鲁地,用羊豕三牲全备的“太牢”祭祠孔子(《汉书·高帝纪下》),从此开启了历代帝王尊孔和祭孔的先例。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,孔子的地位在中国从此真正得以确立。西汉平帝元始元年(公元元年),孔子被追谥为“褒成宣尼公”(《汉书·平帝纪》),这是历代政府对孔子封谥之始。后来孔的封号不断增加,如“文圣尼父”、“邹国公”、“先师尼父”、“文宣王”、“大成至圣文宣王”、“至圣先师”、“大成至圣文宣先师、“万世师表”等等。

孔子的思想学说对中国的哲学、伦理学、社会政治理论、教育学、历史学、文学艺术、礼仪风俗等等都产生过极其深远的影响,对于中华民族的共同文化和共同心理的形成、发展,作出了巨大的贡献。

1、哲学与宗教思想:“天”的思想在孔子那里有两层俗话说钱是自然的天,如其谓:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。天何言哉?“(《论语·阳货》)的这层意义的天道观上,孔子还具有辩证法的因素,如”子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”一语中就论述了“行”、“生”与“逝”的辩证关系。但“天”在孔子的思想中更多的则是指具有人格意志的“天”,它是世界的主宰者和人类命运的赋予者,如其谓:“予所否者,天厌之!天厌之!”(《论语·雍也》)“吾谁欺?欺天乎?”(《论语·子罕》)孔子还相信“天命”的存在,认为“死生有命,富贵在天”(《论语·颜渊》);“不知命,无以为君子也”(《论语·尧曰》)。在人性问题上,孔子主张“性相近也,习相远也”(《论语·阳货》),即先天的人性本来是相近的,但由于后天气习染不同而使之悬殊。孔子敬重“天命”,但却怀疑鬼神,他一生“不语怪、力、乱、神”,强调“未能事人,焉能事鬼”,“未知生,焉知死”(《论语·先进》),主张“敬鬼神而远之”(《论语·雍也》)。在认识论和知行观上,孔子虽然承认人有“生而知之”,但强调的是“学而知之”;他既重闻见,兼重思维,认为“学而不思则罔,思而不学则殆”(《论语·为政》);他主张学行并重、学以致用、言行一致。

2、理思想:“仁”的思想在孔子思想结构中是核心部分。孔子对“仁”含义的解释颇为宽泛而且多变,每次讲解都不尽一致。因为在他看来,“仁”是一种主体的体验及实践问题,不必从要领上明确界定,也无需理论论证,他只是根据不同场合、不同的人而作出不同回答。一般认为“爱人”是“仁”的主旨,所谓“爱人”,积极地讲就是“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍正》),消极地讲就是“己所不欲,勿施于人”(《论语·卫灵公》),即“忠怒”这个“一贯之道”。“仁”的出发点就是承认别人和自己是一样的人,它是处理人与人关系的最基本的道德准则。孔子的“仁”人微言轻伦理思想,可以涵盖一切善良的品行,他提出的孝、悌、忠、信、恭、宽、敏、惠等许多道德规范,都从属于“仁”。在如何实现“仁”即道德修养的功夫方面,孔子认为这并不是十分困难的事,只要“能近取璧,可谓仁之方也己”(《论语·雍也》),即能做到推己及人、将心比心就可以了。所以孔子特别强调“为仁由己,而由人乎哉”(《论语·颜渊》);“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”(《论语·述而》);“有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者”(《论语·里仁》),意即主要是靠主体的自觉,不能光有主观愿望和动机,选择道德行为的自由人人都有条件,没有任何理由或借口不去实践“仁”。其次,孔子提出了“仁者安仁”的思想,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”(《论语·雍也》),即道德不仅要靠意志,也需有情感,这是自觉性来源的心理基础。

3、政治思想:“礼”是孔子政治思想的体现,他反复主张“为国以礼”、“齐之以礼”、“约之以礼”。在“礼”与“仁”的关系上,孔子一方面认为“克己复礼为仁义”,另一方面又强调“人而不仁如礼何”。孔子主张礼乐治国,便更突出以德治国,他说:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之”;又说:“道之于政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”(《论语·为政》),即认为道德教化在政治中的作用,决非刑罚所能达到的。孔子要求统治者必须有表率的作用,“政者正也,子帅以正,孰能不正?”(《论语·颜渊》)“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”(《论语·子路》),为政者本身正直后,才能在处理政事时做到公正。孔子还主张在政治上的“正名”,认为“名不正则言不则,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足”(《论语·子路》)。由“正名”出发,主张“不在其位,不谋其政”。孔子认为,为政的理想目标应是“足食、足兵、民信”,其中以取得“民信”为先。至于政治形式,孔子主张君主集权,但又反对个人独载和大臣专政。

4、教育思想:孔子是中国历史上最著名的教育家,在四十余年的教学生涯中,孔子不仅培养了众多的学生,而且也积累了丰富的教育思想。在教育对象上,孔子主张“有教无类”。他说:“自行束以上,吾未尝无诲焉。”(《论证·述而》)因此在其弟子中有各种身份的人。孔子的教育目的是培养“君子”,即既能辅助统治者施政,同时也是“志于道”、“谋于道”、能够“喻义”、讲求道德的人。正因为孔子以培养“君子”为其教育宗旨,所以他反对“家稼”、“学圃”这些具体的生产知识和劳动技能。教育内容以“文、行、忠、信”所谓“四教”为主,其中“文”即指西周以来的礼乐制度的典籍,而“行、忠、信”都是属于德育教育范围内的。所用教材是经他整理过的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,即后世所称的“六经”,还有传统的礼、乐、射、御、书、数“六艺”。在教学态度和教学方法上,孔子提出了一系列极有价值的思想,如:“学而不厌,诲人不倦”,“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也”(《论语·述而》);“学而不思则罔,思而不学则殆”,“温故而知新”(《论语·为政》);“敏而为学,不耻下问“(《论语·公治长》)等等。

孔子自称“述而不作”,但后世一般认为是他整理、删修或编定了儒家的“六经”,尽管少数学者对此说法表示怀疑。为了教学上的需要,孔子陆续设置了《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六门课程,还亲自编订了一些课本。这些课本的材料都属于古代文献,孔子“信而好古”,因此基本上保留了这些文献的史事内容与文字风格。当然,任何课本总会体现教育者的较多意图,孔子正是依据自己的政治、哲学、伦理、艺术、历史等观点,对大量古代文献进行筛选,然后才编成新的课本的。

孔子的思想学说主要汇集在孔门弟子集辑的《论语》中,《左传》、《孟子》、《荀子》、《史记·孔子世家》有关孔子言行的记载,也较可靠。

播放数:611

播放数:547

播放数:1197