| 导读:作者朱良才简介 知识扩展 朱德的扁担 1928年,朱德同志带领队伍到井冈山,跟毛泽东同志会师了。红军在山上,山下不远处就是敌人。 红军要坚守井冈山根据地,粉碎敌人的围攻,必须储备足够的粮食。井冈山上生产粮食不多,常常要抽出一些人到茅坪去挑粮。从井冈山上到茅坪,有五六十里,山高路陡,非常难走。可是每次... |

朱德的扁担

1928年,朱德同志带领队伍到井冈山,跟毛泽东同志会师了。红军在山上,山下不远处就是敌人。

红军要坚守井冈山根据地,粉碎敌人的围攻,必须储备足够的粮食。井冈山上生产粮食不多,常常要抽出一些人到茅坪去挑粮。从井冈山上到茅坪,有五六十里,山高路陡,非常难走。可是每次挑粮,大家都争着去。

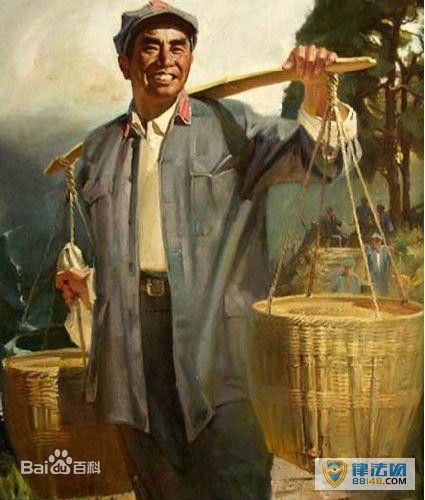

朱德同志也跟战士们一道去挑粮。他穿着草鞋,戴着斗笠,挑起满满的一担粮食,跟大家一块儿爬山。战士们想,朱德同志工作那么忙,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家劝他不要去挑,他不肯。有个同志就把他那根扁担藏了起来。不料,朱德同志连夜又赶做了一根扁担,并写上了“朱德记”三个字。大家见了,越发敬爱朱德同志,不好意思再藏他的扁担了。

作者朱良才简介:

朱良才(1900-1989),湖南省汝城县人,开国上将。原名性明,字少时。1925年参加村农民协会。1927年10月加入中国共产党。1928年1月参加湘南起义,后随朱德、陈毅到井冈山,编入中国工农红军第4军,任连党代表、军部秘书,参加黄洋界保卫战等战斗。1928年后,历任营部书记,支队、师、军政治委员等职,参加了中央苏区历次反“围剿”。土地革命战争时期,任中国工农红军第四军军部秘书,第十二师三十六团连党代表,中共永兴县区党委书记,红四军第三十一团一营营部书记、连政治委员,第三纵队七支队政治委员,红一方面军第三军九师政治委员,红五军团第十五军政治委员,红军总卫生部政治委员,红三十一军政治部主任,红四方面军教导团团长兼政治委员,援西军政治部组织部部长。参加了长征。抗日战争时期,任晋察冀军区第三支队政治委员,第三军分区政治委员兼政治部主任,晋察冀军区政治部副校长、副政治委员,华北军政大学副政治委员兼政治部主任。中华人民共和国成立后,任华北军政大学政治委员,华北军区副政治委员兼政治部主任,北京军区政治委员。一九五五年被授予上将军衔。是中国人民政治协商会议第一届全国委员会委员,第一届全国人民代表大会代表,第二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员。 于1989年2月22日在北京病逝,终年89岁。

知识扩展:

1950年代小学语文课本有一篇《朱德的扁担》,其中有一句“不料,朱德同志又连夜赶做了一根扁担,并写上了“朱德记”三个字。”到了1990年代,小学课文变成:“朱军长找来了毛竹,亲自动手削了一根新扁担,还在扁担上写了八个醒目的大字“朱德扁担,不准乱拿”。”

《朱德的扁担》的作者,是开国上将朱良才。朱良才(1900-1989)湖南汝城人。1927年10月入党,1928年参加湘南暴动,在耒阳遇见朱德,加入红军。上井冈山后,他在军部当通信员。建国后任北京军区政委,1955年授予上将军衔。

1956年7月,为迎接中国人民解放军建军30周年,中央军委向全军老同志征文,编辑革命回忆录“星火燎原”丛书。作为井冈山时期的老同志,朱良才写了《这座山,它革命》、《朱德的扁担》、《练兵与御寒》、《一根灯芯》四篇文章。

到了1980年代,另一位当事人范树德指出朱良才的文章有记忆错误。1928年朱、毛会师后,范树德任红四军军需处处长,成为红军最早的后勤负责人。他看到《朱德的扁担》后,作为亲身经历者和见证人,他在《文史通讯》1982年第三、四期撰文,提出朱良才的回忆中有三处与史实不符:一、朱德扁担上的文字,不是“朱德的扁担”、“朱德记”这几个字,而是扁担的一端写的是“朱德扁担”,另一端写的是“不准乱拿”,共八个字。二、朱德挑粮的路线,朱良才说是从井冈山上到茅坪,实际上是从柏露村到桃寮村。三、挑粮重量,朱良才说是挑了“满满的一担米”(当时一担通常为100斤),实际上是40斤左右。

当年在井冈山,毛泽东住在茅坪(就是八角楼所在地),朱德的军部住在桃寮村。茅坪在井冈山半山腰上,山下的粮食是运不到那里的,只能在宁冈砻市以下的地方。从砻市往下走,就是柏露村。这里是永新通往井冈山上的必经之地。朱德挑粮是从柏露到桃寮村,往返60华里,都是弯曲不平的盘山小路,因此,红军战士都是挑个三四十斤左右。朱德军长年岁大了,可他“挑粮时,担子一头是行军时背米的三个白布米袋,另一头是一个用粗厚布缝的北方人叫做‘捎码子’的米袋,两头共计装40斤,再加上他经常佩带的一支德造三号驳壳枪和一条装有约百发子弹的皮子弹袋,总共约四十六七斤”。这已经是体能的极限了。

至于那根扁担,就是朱德让范树德给他做的。范回忆说:“我当即带名勤务兵到桃寮村张家祠附近找到一个姓张的老板娘(当时红军对当地中年以上妇女的称呼),用一个板向她买了一根毛竹。削成两根扁担,一根送给朱德同志,另一根我留着自用。在朱德同志的那一根上,我用毛笔在一端写上‘朱德扁担’,另一端写上‘不准乱拿’八个字。朱德笑着说:‘好啊,明天就用上了。’”

范树德的回忆被认定后,井冈山革命历史博物馆为了复制这个文物,派专人带着一根井冈山毛竹扁担,前往广西桂林,请范树德在扁担上重新题写这八个字。范在扁担上书写后,来人高高兴兴地返回井冈山。一位细心人突然发现“朱德扁担,不准乱拿”的“乱”字,当年必定是繁体字,而范树德却写成了简体字,明眼人一看便知是件不真实的复制品。为了还历史原貌,又派人带着扁担赴桂林让其重写。然而范树德已经去世,现在井冈山博物馆展出的朱德的扁担,就是范树德书写的带有简化“乱”字的八个字。历史给人们留下了这点遗憾,同时也留下了朱德扁担故事背后的故事。

2001年6月4日,《解放军报》发表了朱良才口述的《常想起藏朱德扁担的日子》的文章,更正了他过去回忆中的错误:“小学课本有《朱德的扁担》一文。文中说,战友们怕朱德下山挑粮累坏了身体,就把他的扁担藏了起来,这个藏朱德扁担的人就是我。那时,朱总司令常常晚上和毛主席研究敌情,白天和战士们下山挑粮。我是他的通信员,担心他累坏身体,就和其他战友劝阻他,但谁也劝不住。后来,我出了个‘鬼点子’,干脆把朱总司令用的扁担藏了起来。可他仍不罢休,找到军需处长范树德,让他花一个铜板买了一根毛竹,为自己做了一根扁担,还特地写上了‘朱德扁担,不准乱拿’八个字,又高高兴兴地下山挑粮去了。”

播放数:611

播放数:547

播放数:1197