| 导读: 两会个税改革再度引人关注,现行个税税率表,个税税率表计算公式是怎样的呢?(见下表) 个税改革方案今年提交全国人大审议,学费、养老费用等有望加入专项抵扣. 3月7日,财政部部长楼继伟成为两会焦点,同时引发了社会对个人所得税(下称“个税”)改革的再度关注。 当天在北京举行的“财政工作和财税改革”记者... |

两会个税改革再度引人关注,现行个税税率表,个税税率表计算公式是怎样的呢?(见下表)

个税改革方案今年提交全国人大审议,学费、养老费用等有望加入专项抵扣.

3月7日,财政部部长楼继伟成为两会焦点,同时引发了社会对个人所得税(下称“个税”)改革的再度关注。

当天在北京举行的“财政工作和财税改革”记者会上,楼继伟接受了一个个“火药味十足”的尖锐问题,当然包括连续三年都被提到的“个税起征点为何不提高”,以及“个税改革方案进展如何”。

与前两年的回答一样的是,楼继伟重申了简单地提高个税起征点不是改革方向。不一样的是,他这次明确表态:综合与分类相结合的个税改革方案已经提交国务院,今年将把个税方案提交全国人大审议。

早在1995年,中国就提出建立综合与分类相结合的个税制度,20年过去了,这一目标有望在今年迎来重大突破。

《第一财经日报》记者多方采访获知,以综合与分类相结合为目标的个税改革,将对现行11项分类所得中的劳动所得进行适当归并为综合所得,逐步建立“基本扣除+专项扣除”的税前扣除制度,包括子女教育、职业教育、首套住宅按揭贷款利息等逐渐被纳入专项扣除项目。适时引入家庭支出申报制度,优化税率结构。

与此同时,为配合个税改革推进,个税纳税人识别号、个人收入和财产信息系统也将加快建立。

提高起征点不公平

中国现行个税制度是分类所得税制,具体被分为11类,分别是工资、薪金所得;个体工商户的生产经营所得;对企事业单位的承包经营、承租经营所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得;经国务院财政部门确定征税的其他所得。

普通民众最熟悉的是工资薪金所得个税,这类税收收入占所有个税收入约七成。工资薪金个税起征点(即工资薪金所得的费用减除标准)自2006年由800元提至1600元之后,2008年再被提至2000元,2011年则提至3500元。

此后,个税起征点提高呼声不断。在今年的全国两会上,有政协委员建议将个税起征点提至5000元。但在楼继伟眼里,简单地提高个税起征点并不公平,也并非个税改革的方向。

在上述“财政工作和财税改革”记者会上,面对个税起征点为何连续几年没有变化的提问,楼继伟表示,简单提高个税起征点并不公平。

他举例说,一个人的工资5000块钱可以过不错的日子,如果还要养孩子,甚至还要有一个需要赡养的老人,就非常拮据,所以统一减除标准本身就不公平,在工薪所得项下持续提高减除标准就不是一个方向。

普华永道中国个人税务咨询合伙人张健菁告诉《第一财经日报》记者,中国各个城市发展情况不同,各人收入状况不同,简单地提高工资薪金个税起征点只是“一刀切”,很难做到公平。

合并部分税目

那当前个税改革的方向如何体现公平?

由于分类所得税制难以做到调节收入分配和实现税收公平,国际上采用分类税制的国家非常少,目前仅有中国和非洲、西亚一些发展中国家采用。大多数国家都采用综合或综合与分类相结合的税制模式。

所谓的综合税制,是指对于纳税人的各类所得,不论其来源均视为一个所得整体,汇总计算后适用统一的宽免和扣除规定,按照适用的税率计算应纳税额的课税模式,这种税制更能体现公平。

楼继伟曾指出逐步建立综合与分类相结合的个税制主要方向:合并部分税目作为综合所得,适时增加专项扣除项目,合理确定综合所得适用税率。

中国财政科学研究院研究员张学诞告诉《第一财经日报》记者,根据我国国情,第一步将实现小综合,即对现行11项分类所得进行适当归并,可将经常性劳动所得确定为综合所得,将资本性所得仍作为分类所得,并适当考虑综合所得与分类所得的税负平衡问题。

所谓经常性劳动所得,主要包括个税中工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得等分类税目。资本性所得则主要包括利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得等税目。

一名不愿透露姓名的财税专家对本报记者表示,合并部分税目关键在于这些税目在技术层面能不能实现合并,合并之后能否有效监管。

张健菁告诉记者,目前呼声最高的是将工资薪金和劳务报酬所得税目合并在一起。以前分类所得税制下,收入相隔一元可能面临两个高低不同的税率,很不公平。而采用综合税制后,如果把所有收入放在一起,并通过综合的减除标准和专项抵扣后,税负和收入就比较公平。

“基本扣除+专项扣除”

张学诞告诉本报记者,借鉴国际经验,逐步建立“基本扣除+专项扣除”的税前扣除制度,是个税改革的方向。可在现有工薪所得基本扣除额的基础上,适当增加教育、医疗等方面的专项扣除。

他表示,我国目前工薪所得3500元的费用扣除标准约占2014年全国城镇职工平均工资的70%左右,该比例大大高于国际上实行综合税制国家的水平,在改革中不宜再简单地提高基本扣除标准,而应与专项扣除项目统筹考虑,为专项扣除项目预留空间。专项扣除项目和标准应兼顾个人及其家庭的个性化支出因素,更好地体现税收公平原则。

楼继伟在上述记者会上也提出了未来个税专项抵扣方向。

他表示,综合所得个税改革很复杂,因为最终要把个人所得收入,即11项分类所得综合在一起,然后再做一个并非简单的在工薪项下的扣除,而是说要做分类的一些专项扣除。

“比如说个人职业发展、再教育的扣除,比如说基本生活的这一套住宅的按揭贷款利息要扣除,比如说抚养一个孩子,处于什么样的阶段,是义务教育阶段,还是高中,还是大学阶段,要给予扣除。当然我们现在是放开‘二孩’了,大城市和小城市的标准,真正的费用到底是多少,也不太一样。税法也不能说大城市就多点,小城市就少点,总是要有一个统一的标准。还有赡养老人,这些都比较复杂,需要健全的个人收入和财产的信息系统,需要相应地修改相关法律。”楼继伟称。

针对社会关心的首套住房按揭贷款利息抵税,张学诞表示,这肯定是未来的改革方向,但短期内是否能出台还很难说。而诸如医疗、教育专项扣除,张学诞认为国家会出台一个统一的扣除标准,而非“实报实销”。

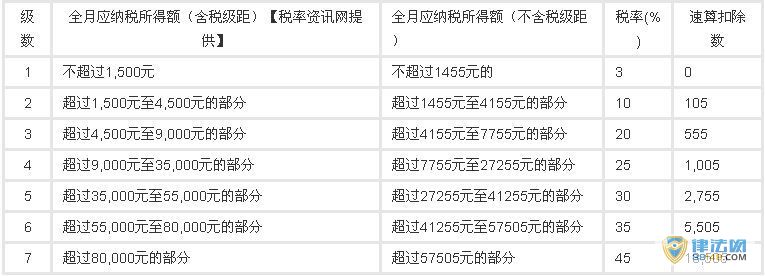

现行个人所得税税率表一览 个税税率表计算公式

个人所得税率是个人所得税税额与应纳税所得额之间的比例。个人所得税率是由国家相应的法律法规规定的,根据个人的收入计算。 缴纳个人所得税是收入达到缴纳标准的公民应尽的义务。2011年6月30日,十一届全国人大常委会第二十一次会议6月30日表决通过了个税法修正案,将个税起征点由现行的2000元提高到3500元,适用超额累进税率为3%至45%,自2011年9月1日起实施。

个人税率表

2011年9月1日起调整后,也就是2012年实行的7级超额累进个人所得税税率表

应纳个人所得税税额= 应纳税所得额× 适用税率- 速算扣除数

扣除标准3500元/月(2011年9月1日起正式执行)(工资、薪金所得适用)

个税免征额3500元 (工资薪金所得适用)

工资个税的计算公式为:应纳税额=(工资薪金所得 -“五险一金”-扣除数)×适用税率-速算扣除数

个税起征点是3500,使用超额累进税率的计算方法如下:

缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数

实发工资=应发工资-四金-缴税。

全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-3500

扣除标准:个税按3500元/月的起征标准算

如果某人的工资收入为5000元,他应纳个人所得税为:(5000—3500)×3%—0=45(元)

改革前与改革后对比

注:

1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额;

2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。

例如:某人某月工资减去社保个人缴纳金额和住房公积金个人缴纳金额后为5500 元,个税计算:(5500-3500)*10%-105=95元

播放数:610

播放数:546

播放数:1196