| 导读: 薛逸凡当年“一个人的毕业照”,让大学四年默默无闻的她在网络上爆红 薛逸凡的师弟、北大古生物学2016年毕业生安永睿,成为北大该专业本届的唯一毕业生。 原标题:北大再现“一个人的毕业照” 法制晚报讯 (记者明廷宝)两年前,穿着白色衬衣、顶着黑色学士帽的薛逸凡似乎还没来得及笑一下,四年的大学时光就在相... |

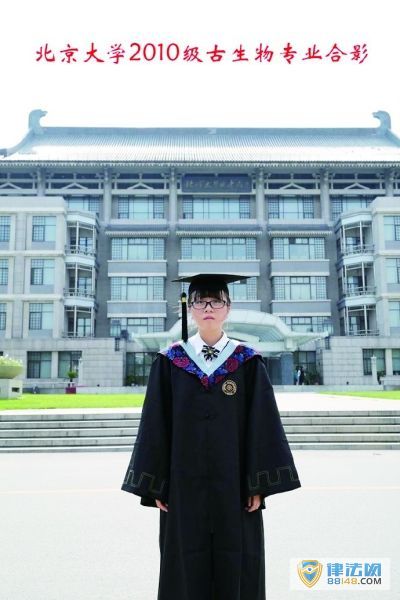

薛逸凡当年“一个人的毕业照”,让大学四年默默无闻的她在网络上爆红

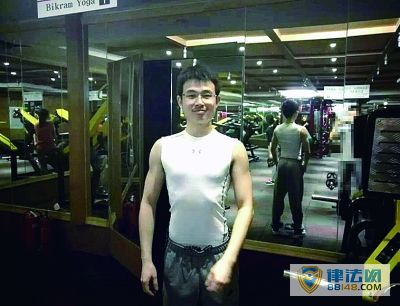

薛逸凡的师弟、北大古生物学2016年毕业生安永睿,成为北大该专业本届的唯一毕业生。

原标题:北大再现“一个人的毕业照”

法制晚报讯 (记者明廷宝)两年前,穿着白色衬衣、顶着黑色学士帽的薛逸凡似乎还没来得及笑一下,四年的大学时光就在相机的咔嚓声中画上了句号。镜头前严肃拘谨的薛逸凡没有想到,就是这张一个人的“北大2010级古生物专业合影”,让她几天之内成为热门人物。

“今年6月份拍毕业照的时候,我也是一个人。”薛逸凡的师弟、北大古生物学2016年毕业生安永睿,成为北大该专业本届的唯一毕业生。

每年只有一个毕业生的低频率,让北大古生物学专业成为我国高等教育的特殊存在。到今年,其实已是“六代单传”。古生物学生为何如此“珍稀”?古生物专业出路在哪?冷门专业是否需要坚守?又是一年毕业季,薛逸凡告诉法晚记者,“古生物学出来的同学目前在很多行业都有,前途不差。”她希望,有一天古生物和其他小众专业再被提及,人们能不再以猎奇标榜。

而她如今已经修完了美国卡内基梅陇大学的计算生物学硕士课程,目前被美国匹兹堡大学医学院的医学信息学博士专业录取,从下半年开始带薪攻读博士学位,毕业前途被看好。

北大“网红”

曾拍一个人的毕业照已在美国成准博士

当《法制晚报》(微信ID:fzwb_52165216)记者时隔两年之后再找到薛逸凡时,她已经修完美国卡内基梅陇大学计算生物学硕士课程,成了准博士——4月14日,薛逸凡正式选择美国匹兹堡大学医学院生物医学信息学作为她的博士专业,研究方向为癌症信号网络,从下半年开始将攻读博士学位。

谈及两年前的网络爆红,薛逸凡自言难忘,“一个人的毕业照”让大学四年默默无闻的自己频繁见诸报端,到现在都觉得意外。当时为了附和父母来个毕业留念,为不显无趣才随手PS了一张图书馆前的“合影”。没想到的是,这一晒,引来了同学和外界如此大的兴趣。

面对采访,薛逸凡不下百次回答同一个问题,“为什么会选择古生物这样一个生僻专业,有没有考虑过就业?”

“就是特别想学这个专业,我来元培学院不为别的,就是为了圆儿时对古生物喜爱的梦。”薛逸凡对古生物的兴趣,简单又执拗。

“珍稀”专业

2008年创立至今古生物学“六代单传”

与薛逸凡类似,本届毕业生安永睿也是个十足的古生物迷。他从小就喜欢地理、化石方面的知识,乐此不疲。

为什么读这个专业的学生如此之少?作为古生物学本科专业设立不久后选择就读的学生,薛逸凡认为这可能与大家对这个学科的了解不足有关。“即便在北大,也不是人人都知道古生物学专业,在很多同学认识当中,这个专业跟考古专业差不多,以后赚的肯定不多,成为女博士、女学霸恋爱都难。”

“大家可能比较喜欢就业面宽的专业,就像很多人从事经济金融一样。”刘乐也是古生物学毕业生。他分析,古生物学暑期时常需要顶着高温去野外采集化石,看起来会比较累,应该也是就读人数少的原因之一。

“一人一个专业,交际会相对较少,一些人可能会觉得比较闭塞无聊吧。”安永睿说,古生物学专业和北大地空学院一起上课的机会最多。在北大地空学院,一个年级50来个人,女生往往不到三分之一,确实,工科加冷门让他约会女生的余地不是很大。

事实上,北京大学的古生物学专业从2008年创立至今,每年的毕业生都是一个,目前已是“六代单传”。“我毕业之后,古生物学只有一个大一的在读了,大二大三都没有学生。”安永睿透露。

有所不同

学生在各个学院学习不存在一个人的课堂

据法制晚报(微信ID:fzwb_52165216)记者了解,薛逸凡、安永睿等能够一人“独享”一个专业,与北京大学元培学院独特的人才培养机制有关。据了解,元培学院作为北大第一个非专业类本科学院,通过对学生在低年级实行通识教育和大学基础教育,在高年级实行宽口径的专业教育,在学习制度上实行在教学计划和导师指导下的自由选课学分制模式。

“通俗地说就是低年级进行通识教育,到了高年级学生再结合个人兴趣与规划选择具体专业。”北京大学教务部副部长卢晓东此前接受媒体采访时表示,北大古生物学专业从设立之初,就从学科交叉角度设计了全新的培养方案。

安永睿说,作为跨学科专业,修读古生物学意味着他们既要修地质学的专业课,还要修生物学的专业课,所以元培学院本身并不开课,他们要到在各个学院的课堂上学习,“比如植物生物学要和生命科学学院的同学一起,生态学要和城市环境学院的同学一起,沉积岩石学则要和地质系的同学一起……”至于课堂人数,少的时候十几人,多的时候能有上百人,从来都不存在一个人的课堂。

当然,薛逸凡和安永睿也能感受到一人一专业的幸福。“元培每个专业都设有课程指导老师,而且因为我们专业人少,所以跟专业负责老师的联系较多。如果有问题上报,老师们也比较重视。”薛逸凡本科关于“鱼龙”的毕业论文能够发表在美国一家权威业内期刊,多少得益于此。

安永睿欣喜于古生物学专业弹性灵活的课程安排、自由探索的无限乐趣。“每学期开始阶段都会和指导老师有比较深入的交流,在课程选择和研究方向上能够灵活调整;有什么好的科研项目,学校在经费、指导上支持力度很大。”

此外,古生物学在科研方向上空间较大,“我很享受不断探索不断发现的乐趣。”

未来出路

各校招生人数仍有限学术型人才就业不是问题

目前,国内只有北大、南京大学等开设了古生物本科专业,且招生人数有限。虽然人少,但该专业的学生很受学界和市场青睐。

“古生物学出来的同学目前在很多行业都有,前途不差。”薛逸凡谈及古生物专业学生毕业出路时表示。

而除了已经成为准博士的薛逸凡,本届毕业生安永睿成功留校,成了北大城市与环境学院的直博生;古生物学专业第一人张博然则早在2010年就拿到了伯克利大学的录取通知书。

薛逸凡说,国内许多相关研究单位都迫切希望引入北大古生物学专业本科生到本单位深造。虽然古生物学专业人才需求量不多,但在理论与应用方面都具有重要意义,毕业生不仅可以从事古生物学基础研究,在石油、煤炭等能源工业方面也大有可为。

课程指导老师刘建波曾在一次宣讲会上指明了古生物学毕业生的四个去向:高校,主要是开办地质类专业的高校;研究院、所,如北古所、南古所、地质所、地科院等;公务员和其他事业单位,如国土资源部门、博物馆等;企业单位,如合资外企、能源中企、地矿部门等。

北大地球与空间科学学院教授刘建波则表示,古生物学作为一个交叉学科,当初设立本科专业就是为了培养学术型人才,它不是面向生产的。又因为跨学科的缘故,学生在生物基础的掌握上会比较扎实,学术上也能接触到更多学科的前沿成果,学生在深造阶段方向会更多。北大为此也制订了很多个性化的培养方案。

针对学生就业,刘建波说,古生物的跨学科特性决定了它选择很多,因而就业不是问题。加之近年全国各地博物馆建设高潮迭起,研究展览等方面的人才需求也相当大。

冷门专业

在美国鲜有质疑声“希望小众专业不再以猎奇标榜”

尽管如此,古生物学相比大部分专业,毕业生的就业选择仍相对狭窄。

“古生物本就不是一个就业型的热门专业,大部分学生会继续深造做研究。”薛逸凡称,即便在科研领先的美国,这也算不上热门专业。“美国诸如此类的小众专业、交叉学科非常多。大家也觉得很酷,很有意思,但基本没有另类的说法。”此外,美国古生物类专业一般挂靠在地质系下,或者更多的和进化生物学专业一起成立进化与环境学院。

值得深思的是,在美国诸如古生物这样的冷门专业鲜被质疑,公众普遍对这类稀缺人才报以极大肯定,认为他们的工作会造福人类,能更好地构建未来。

为此,中国人民大学教授周光礼就曾声援:人类所有的知识都是有价值的。从学术传承和创新的角度看,冷门专业有其不可替代的存在价值,对当前大学在某种程度上流行的功利主义具有警醒意义。

“当教育资源有精力从带动经济效应最直接的专业分流到基础学科,这本身就是社会成熟进步的标志。”薛逸凡认为,各个学科有各自的特点,古生物的人才需求本身相比热门专业就少很多,且硕士及博士专业很多院校都有开设,学员数量和学科本身的人才需求还是平衡得不错的。

薛逸凡希望有一天古生物和其他小众专业再被提及,人们能不再以猎奇标榜;同样,想进入小众专业领域的新鲜血液,能不再顾忌他人眼光,自信地选择想走的路。

文/丽案调查工作室 实习记者明廷宝

专访薛逸凡

薛逸凡是个90后女孩,但不喜欢拍照,也不喜欢晒照片,这一点可能是她和所学专业——古生物学之间听上去为数不多相契合的地方。

因为一张“专业只有一人”的毕业“合影”,这位北京大学2014届古生物专业毕业生,连同她的专业一起走红网络。

照片里,薛逸凡面无表情,一副醒目的黑框眼镜架在鼻梁上,眼镜框上边儿和眼睛重合成一条线,像极了漫画里痴迷于恐龙研究的女科学家。这也是陌生人对她常有的第一印象:严肃,冷漠。

但就像外界对她所在专业的种种猜测那样,“是否一个人上课”、“永远的专业第一名也是最后一名”、“奖学金全拿”、“十几个老师围着一个学生转”、“教育资源浪费”,对于这个在熟人面前也能表现得就像“刚从精神病院里放出来”的女孩,人们也知之甚少。

在6月18日接受中国青年报记者采访时,薛逸凡说自己对星座很感兴趣,不论是高二就已认定大学报考古生物学专业,还是早在大二就已下定出国的决心,她身上的那股冲劲儿都合乎自己对白羊座的理解:勇敢,以及“大胆地跟着自己的喜好走”。

小时候,出于对自然界的好奇心,她常装作大人的模样去和别的同学解释这个是怎么回事,那个是怎么回事,即使有时说得不对。她还记得有一种花,味道闻上去很糟,她告诉别人“这样的花会吃人”。久而久之,她发现自己的“理论”说服不了别人,甚至连自己也说服不了,于是开始寻找答案。

而那些最初的答案都是从纪录片甚至是动画片里看来的。至今,她都记得自己曾迷恋的那些动画节目的名字,《猫和老鼠》、《黑猫警长》、《西游记》等,伴随着她六七岁童年的电视节目还有《探索》、《荒野周末》这样的纪录片。

和当时的同龄孩子一样,薛逸凡也喜欢在吃饭的时候看这些节目。但有所不同的是,她的父母从不规定“只能从几点看到几点”,有时她甚至可以抱着作业本盯着电视看。

尽管她把眼睛看成了高度近视,还看坏了家里的两台录像机、两台VCD机和一台DVD机,父母还是依然一如既往地买光盘。

在薛逸凡的描述中,父母从未要求她“该去干什么”或“不要去干什么”。快3岁时,她喜欢上了画画,父母便支持她去学画画。那时的她说自己想当画家,父母只是点点头说,你喜欢就好。

“就像小孩子,你的手脚想要伸到哪里的时候,父母没有拿襁褓给你包住,这样你就伸了。因为他们知道这个东西没有坏处,他们不会过多的干涉,如此便给了我很多空间去探索。”薛逸凡说。

再到后来,已经踏入高中大门的她,再次被BBC纪录片里有关恐龙和水里游动的巨大生物震撼,她的兴趣“指南针”开始跳动:还是读古生物学吧。

但决定并未因此而做。在高二的一次全国生物竞赛期间,薛逸凡听说了有关生物专业的一个细节:学生物的一定要上生物实验课,解剖动物,听后她就傻了,如果是蚯蚓等无脊椎动物尚能应付,但面对小白鼠、小兔子这些脊椎动物,“真是下不了手”。这个因素曾一度让她“拒绝”古生物学。

然而,回过头来看,谁都无法预料当初的决定是对还是错。即便是到了大二,薛逸凡也有过一次“强烈”的换专业念头。正如她后来在回中学母校——北京十一学校时所说的,“整个专业只有我一个人,有着极大的课业压力和孤独感”。

那天,薛逸凡拿着已经填好的转专业单子,在北大元培学院的楼外来回踱步。她甚至已经想好了:“如果换了专业,自己要恶补哪些课。”

同学提醒她:“在大学能知道自己喜欢什么,还能学自己喜欢的东西不多,你干嘛不坚持下去?”

最终,她还是回到了教室。

一个人的专业照片走红后,不少外界的猜想和质疑很快传到薛逸凡的耳朵里。这其中也不乏一些带有思考性的问题,比如中学与大学的过渡和衔接,同样是在中国高考制度下成长起来的孩子,薛逸凡为何能够在高中就能发现自己的兴趣,在大学依然持续?

她不否认知识大爆炸的今天,电视和书本让她越来越早地从信息的海洋中去找寻自己的兴趣点,而即便是到了大学,TED这样的网络公开课依然可以为她所用。

但是,真正让她跨过中学和大学鸿沟的远非“兴趣”这么简单。

薛逸凡总结过很多次,为什么自己可以从大二时的“孤独感”和“巨大的压力”下走出来:一个是兴趣,另一个也是她更为看重的在于“独立性和自主能力”,这是她从高中就培养起来的。

中学时期,她并非成绩一直名列前茅的尖子生:初中时她一度排在班级中下游,“50个同学能排到25名就是好成绩”;到了高中,这种情况变了。

薛逸凡还记得,那个下午的自习课上,整个班级里没有一个老师,课表上也没安排任何课,但身边的同学或在奋笔疾书,或是看书。课前,薛逸凡和同学领到了自习任务,而自习的成果将在后续的课程进行测验。

刚开始,薛逸凡也觉得老师真是既懒又狠:不教她们,还考她们。但久而久之,她发现所谓独立思考的习惯已经养成。“没有人对你负责,什么问题不会了,老师都在办公室里等着,自己去找他们。”

如今,舆论关注到她在大学期间的教育资源浪费问题,比如所谓的十几个导师围着她一个学生转,但她告诉中国青年报记者,现实的情况是她自己主动一个人“围着”十几个老师转,只是保持着以往问问题的习惯,有任何想问的问题都能找到合适的老师去解答,而这些所谓的十几个导师其实也只是一个科研工作室的老师。

中学的挫折也让薛逸凡提前体会到了“落差”。北京大学每年都会给优秀的新生颁发奖学金,尽管高考时薛逸凡考了664高分,但在海淀区只排在100多名,更不用说整个北京市的排名。到了颁发新生奖学金的日子,寝室里其他几个同学的床铺都是空的,而隔壁几个元培学院的同学也都不在。她这才意识到,原来这些人都去领奖了。

这让她再次想起从小学刚升初中后的那段日子,“就像一下子遇到了全北京的学生尖子”,“全是精英”,“怎么办?”

一年之后,薛逸凡以学院第11名的成绩,赢得了其在大学的第一份奖学金。

“我身边很多人都在谈迷茫,不知道要做什么。可能因为我一直都不是成绩非常好的学生,我知道落后或是暂时的挫折没有关系,才会一直努力。”薛逸凡告诉中国青年报记者。

在薛逸凡成为人们关注焦点后,有一种声音对此持怀疑态度:大多数孩子都在高考这条独木桥上挤破脑袋寻求命运的改变时,像薛逸凡这样在本科阶段就读着像古生物这样对科研资质要求很高的专业是对教育资源的浪费,这正常吗?

薛逸凡以自己所熟悉的生物学里进化论的概念为例说,我们经历了或者还在经历着一种为了社会需求、他人的眼光去选专业、学习的工业化高等教育阶段,但我们何时才能进化到为兴趣而学的小时代。

“我生来可能不想去北大当科学家,只是想做一名军人,想去做高级技工,但只有当这些发自内心的想法,真正可以大声的喊出来,又能被社会所接受和欢迎的时候,才不会再有那么多的人都去大学挤破头。”薛逸凡说。

如今,薛逸凡毕业了,她的选择是,继续攻读和本科专业相近的计算生物硕士,录取她的学校是美国卡耐基-梅隆大学。

薛逸凡个人资料

“如果排除该专业第一任从生科方向转换古生物方向的学生,排除第二、三任中途转入元培的学生,排除第五任马来西亚籍古生物专业学生,我作为该专业的第四任,可能是唯一一个始终由元培培养出来的本专业学生。”北京大学元培学院古生物专业2010级学生薛逸凡在人人日志中这样写道。这篇日志也让“古生物”这个专业,第一次走进很多北大学生的视线。

2014年6月14日,网友薛逸凡在社交网站上发布了一张毕业合影照,并附文“只是需要有一张来装个正经,“合影“哦”---北京大学2010级古生物专业合影。此事引发外界关注。

2010年,毕业于北京十一学校。系该校六年一贯制“二·四”课程实验区的学生。

2010年,入选海淀区高考考生照顾加分名单(照顾类型:单科优胜、获奖学生)。

2014年,毕业于北京大学元培学院古生物专业。

薛逸凡已经被美国卡耐基梅隆大学计算生物学硕士专业录取,获得了助学金,同时获得宾夕法尼亚大学环境生物学硕士、加州大学戴维斯分校古生物学博士等院校的录取通知。

播放数:610

播放数:546

播放数:1196